Еще одно имя очень знакомо новосибирцам: оно увековечено в названии улицы левого берега – Герман Степанович Титов (1935-2000), космонавт №2. Но как сам шутил Герман Степанович: «Я первый после Гагарина».

Имя, навсегда вписанное в историю мировой космонавтики: первый человек, совершивший длительный космический полёт (более суток), второй советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный космический полёт. Самый молодой человек в истории (25 лет), совершивший орбитальный космический полёт – с 6 по 7 августа 1961 года. Герой Советского Союза. И тоже – сибиряк!

Родился будущий космонавт в Косихинском районе Алтайского края, а в 1957 году закончил военное авиационное училище лётчиков им. Сталинградского Краснознамённого пролетариата (кстати, окончил его в Новосибирске, где училище базировалось со времен эвакуации пока отстраивался город-герой). После училища Герман Титов отправился служить в строевых частях ВВС в Ленинградском военном округе, и уже оттуда – в космический отряд.

«Космонавт Два сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полёт, приберегая для второго, более сложного» - так писал о Титове Юрий Гагарин в своей книге «Дорога в космос» в 1961 году.

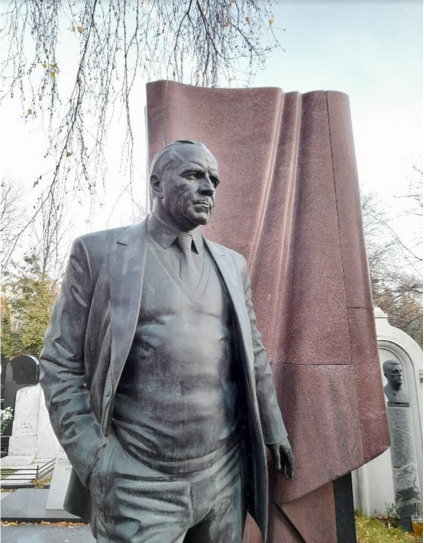

Таким же прекрасным, с высоким лбом и гордым взглядом изображен Герман Титов на надгробии. Основание памятника очертаниями повторяет хвост ракеты, за его спиной – орел. «Орел» - такой позывной был у космонавта в тот самый первый длительный орбитальный полет.

***

Прославили Сибирь и писатели. Имена их незаслуженно забыты и чуть было не канули в Лету вместе с советской эпохой, но у нас, в Сибири, их помнят:

Смотревших в смерть, не опуская глаз,

Правдивыми, горячими словами.

Учусь писать. Хочу писать для вас…

Фото: Википедия

Совсем рядом – валун с копией автографа Всеволода Вячеславовича Ива́нова (1895-1963), которого многие сибирские и не только писатели прозвали Сибиряком, хотя в рамках современных границ место рождения автора популярнейшей в свое время повести «Бронепоезд 14-69» сейчас приходится на территорию Казахстана. Но когда-то это были территории в ведомстве окружного города Омска.

Его произведения увидел на страницах «Сибирских огней» Максим Горький и настоял на переезде писателя в столицу. Иванов был участником «Серапионовых братьев», другом Сергея Есенина. Писатель сложный, неоднозначный, но тот, кого проходят в школьной программе и помнят, причисляя к сибирским авторам.

Фото: Википедия

Почти однофамилец (отличия лишь в ударениях), Ивано́в Анатолий Степанович (1928 – 1999) — писатель, родившийся в селе Шемониха, которое из перечня населенных пунктов Томской губернии, в связи с территориальным делением, также оказалось в составе Казахской республики, а ныне расположено на территории Казахстана.

Но сам автор романов «Повитель», «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень» считал себя сибиряком, гордился, что, будучи журналистом сельских газет, объехал всю Новосибирскую область, что печатался в старейшем литературном журнале «Сибирские огни», а потом несколько лет являлся заместителем главного редактора издания. Этот журнал открыл миру такие имена, как Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Шукшин — будущих коллег и знакомых Анатолия Ивановича.

Памятник Анатолию Иванову, выполненный скульптором М. В. Переяславцем, был установлен в 2014 году. Прозаик, часто обращавшийся в своих произведениях к деревенской тематике, увековечен в тени дуба, символизирующего близость к природе.

Фото автора статьи

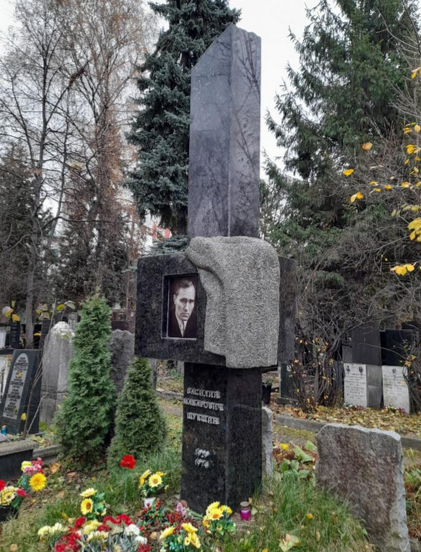

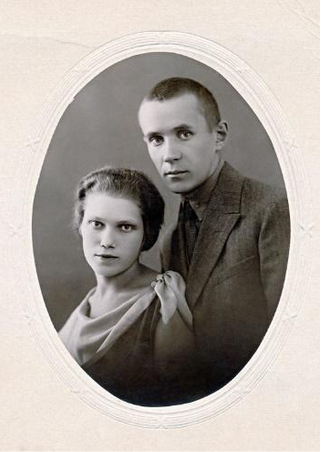

Имя Василия Макаровича Шукшина (1929-1974) яркой звездой сверкает в созвездии выдающихся сибиряков. Имя его по сей день на слуху, ведь творчество не теряет актуальности много-много лет. Его книги, киноработы и роли – о русском человеке: с большим сердцем и открытой душой. Родился Василий Макарович, будущий актер, режиссер, писатель, в селе Сростки Алтайского края.

«Самобытный», «талантливый» — такие весомые эпитеты нашли, как мне видится, отражение в черном памятнике-стеле с печальным лицом сибиряка в черном квадрате, символизирующим либо кадр кинопленки, либо окошко кинокамеры.

Ещё — ни холодов, ни льдин,

Земля тепла, красна калина,

А в землю лёг ещё один

На Новодевичьем мужчина.

…стихотворение Владимира Семёновича Высоцкого посвящено потере близкого друга. Сам Высоцкий волей судьбы едва не стал сибиряком по рождению, но по ее же злой иронии умер в день рождения Шукшина спустя шесть лет после написания этих строк – 25 июля 1980 года…

Фото: novodevichiynecropol.narod.ru

Еще один человек, связанный с кино, и одно время возглавлявший главную киностудию страны «Мосфильм» — Иван Александрович Пырьев (1901-1968) – тоже из наших, сибирских: родился в с. Камень, ныне город Камень-на-Оби Алтайского края. Личность поистине многогранная, противоречивая, сложная, но, без сомнения, щедро одаренная.

Надгробие просто поражает: от двойного изображения режиссера так и веет силой, энергией, волей. Многие фильмы, снятые Иваном Пырьевым – шедевры советского периода, классика русского кино. Сам он - ученик Сергея Эйзенштейна и Всеволода Мейрхольда, стал крестным отцом в профессии таких деятелей как Владимир Наумов, Григорий Чухрай, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай.

Кстати, на этом снимке за надгробием Ивану Пырьеву виднеется памятник человеку, который родился не на сибирской земле, но продолжительное время жил, работал в Новосибирске и вошел в историю этого сибирского города и нашей страны:

Фото автора статьи

Лунин Николай Александрович (1915-1968) — новатор железнодорожного транспорта. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, почетный житель города Новосибирска. В 1940 году, будучи паровозным машинистом депо Новосибирск, выступил инициатором соцсоревнования за новые методы эксплуатации паровоза (увеличение объёма ремонта, выполняемое силами самой паровозной бригады).

В годы Великой Отечественной войны почин Лунина получил широкое распространение на транспорте и в других отраслях промышленности – его последователей так и называли в его честь - лунинцами. В Новосибирске есть площадь Лунинцев, а паровоз, на котором Николай Александрович работал, стал памятником и ключевым объектом Мемориала Славы труженикам тыла 1941-1945 года в Новосибирске.

На Новодевичьем есть еще сибиряки не по рождению, но по области работы, те, чьи достижения и деятельность связаны, например, с Красноярском – Лебедь Александр Иванович (1950 – 2002) – губернатор Красноярского края с 1998 до момента трагической гибели в 2002 году.

Фото: novodevichiynecropol.narod.ru

...или с новосибирским Академгородком, где более десяти лет проработал, хоть и не родился в Сибири, выдающийся математик, экономист, один из основоположников линейного программирования и единственный российский нобелевский лауреат по экономике – Леонид Витальевич Канторович (1912 – 1986).

Фото автора статьи

Нельзя оставить без внимания и землячку Пырьева и Шукшина – Раису Максимовну Горбачеву (1932-1999), уроженку города Рубцовска Алтайского края. Ее надгробие – молодая девушка, скорбно стоящая у могилы, с венком полевых цветов в руках и с таким же венком на голове как символом разлуки и грусти…

Раиса Максимовна стала первой супругой российского политического лидера, не только сопровождающей его в деловых поездках и встречах, но и активно принимающей участие в общественной жизни страны, поддерживающей и популяризирующей идеи и решения своего супруга.

"Настоящая верная подруга и товарищ по жизни", – так отзывался М. С. Горбачев о супруге, рядом с которой упокоился в этом году.

Фото из открытых источников, novodevichiynecropol.narod.ru

Мало кто знает, что супруга Алексея Николаевича Косыгина, более сорока лет проработавшего в Совете Министров СССР (а последние пятнадцать лет – его председателем), Клавдия Андреевна Косыгина (1908-1967) - уроженка Иркутской области.

Молодые люди познакомились и поженились в городке Киренске, а первые и самые счастливые годы прожили в Новосибирске. Алексей Николаевич успел узнать, понять полюбить наш край, он верил в него и в годы Великой Отечественной войны. Ведь именно в Сибирь по инициативе деятеля были эвакуированы заводы, а также большая часть блокадников-ленинградцев по также им инициированной «Дороге жизни» из его родного города на Неве. И в тяжелые, и в светлые периоды рядом с Алексеем Николаевичем находилась Клавдия Андреевна.

Но им не так повезло, как чете Горбачевых — смерть разлучила супругов Косыгиных. Сам Алексей Николаевич погребен в некрополе у Кремлевской стены.

Фото автора статьи

Для знатоков сибирской архитектуры, особенно 1920-1930-х годов, так называемого конструктивизма, конечно же, незабвенно имя инженера Николая Васильевича Никитина (1907-1973). Родился он в Тобольске, школу закончил в Новосибирске, а высшее строительное образование получил в Томском политехническом университете.

В архитектуру Новосибирска его имя вписано очень прочно, так как Николай Васильевич участвовал в строительстве таких ценных объектов, как жилые комплексы «Дом с часами», «Дом политкаторжан», «Динамо», здании современной администрации Новосибирской области, тогда Крайисполкома. Именно Никитин спроектировал большепролётные железобетонные арочные перекрытия железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

Но даже те, кто никогда не бывал в Новосибирске, скорее всего знают другие проекты Николая Никитина. Это величественная Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде, это главное здание МГУ на Воробьёвых горах в Москве и Останкинская телебашня, образ которой запечатлён и узнаваем на надгробии этого выдающегося инженера.

Фото автора статьи

Актер, который воплотил более 100 различных образов в кино и на театральной сцене, человек, который по праву считается одним из наиболее ярких и самобытных артистов Советского Союза и постсоветской России. Михаил Александрович Ульянов (1927-2007) – актер, в образе, которого, наверное, сошлись все клише-характеристики, которые часто применяют, описывая сибиряков: статный, волевой, харизматичный, с открытым прямым взглядом, доброй улыбкой. Разве нет?

Родился Михаил Александррович в Тарском округе Сибирского края, ныне территории Омской области, детство и юность прошли в самой Таре. История жизни, творческого пути, анализ ролей и актерского дарования такого широкого спектра – материал не на одну книгу. Очень много людей приходят сюда, к могиле с памятником феноменального сходства, почтить память, как к родному человеку, по любви: Михаил Александрович своими работами в кино связал судьбы не одного поколения жителей страны.

Фото автора статьи

Пять лет прошло со смерти советского и российского оперного певца Дмитрия Александровича Хворостовского (1962-2017), но на его могиле всегда очень много свежих цветов. Талантливый, известный во всем мире баритон начал свое восхождение к мировой славе в родном городе Красноярске: обучение музыке, работа в Красноярском оперном театре, череда побед в вокальных конкурсах и, как высшее признание, победа на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году.

После этого лучшие театры мира открыли для Хворостовского свои двери. Двойное гражданство, плотный гастрольный график по планете, и тот факт, что музыка и истинное дарование не знают языковых барьеров, сделали Дмитрия настоящим гражданином мира. Но тем не менее, на трагическом исходе своей болезни, в своем завещании певец пожелал, чтобы после кремации его прах был погребен в двух местах: на Новодевичьем кладбище в Москве и на родине, в Красноярске, что и было исполнено близкими.

***

Список выдающихся людей, в чьих судьбах рождение либо пребывание в нашем суровом сибирском крае сыграло значимую или даже решающую роль, но нашедших последнее пристанище в московской земле, без сомнения, можно продолжать дальше. Их дела живут, а имена незабвенны, пока мы о них рассказываем.

Автор статьи: краевед-исследователь, некрополист Лидия Королёва, г.Новосибирск

Соцсети автора: ВКонтакте, канал в Telegram