|

Изображение черепа (Адамовой головы, Мёртвой головы) обычно символизирует преходящий характер жизни, тщету мирского, смерть. К этому перечню можно добавить символику Луны, призраков, смерти Солнца, тени умерших, богов мертвых и подземного мира, быстроту течения времени и жизни.

Человеческий череп служил знаком смерти и бренности бытия с античных времён. Особенно часто ассоциируется с Кроносом (Сатурном). Череп как самостоятельно, так и в составе сложных композиций является одним из распространённых художественных сюжетов.

Античная мозаика. Помпеи.

Персонификация Смерти с косой и песочными часами предстает в произведениях искусства в виде человеческого скелета, вызывающая представление, выраженное, в картинах плясок смерти. "Среди жизни мы окружены смертью". Такое представление было характерным для времени, когда свирепствовали эпидемии чумы.

В то же время завершение средних веков знаменуется тем, что католическая церковь активно вела сражения с «ересью». Казни стали привычным явлением в Европе, а тела казненных или их останки не предавались земле — для вящего устрашения. Вид мертвых тел и скелетов для европейских народов на долгие годы стал привычным.

Тут-то и появляются первые истории о полчищах скелетов на местах побоищ и массовых казней.

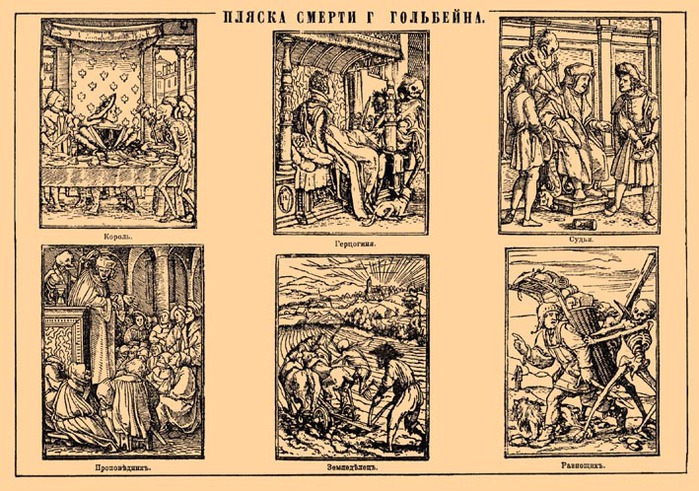

Эта тематика распространяется среди чехов, силезцев и венгров. Пожар Реформации вскоре охватывает Германию, Швейцарию, Фландрию. В фламандском искусстве появляются истории о полчищах скелетов. Гольбейн пишет «Пляску смерти», Брейгель — «Триумф смерти». «Пляска смерти» становится популярным сюжетом не только в искусстве, но и в жизни.

Тридцатилетняя война обернулась для народов Европы огромными потерями человеческих жизней. Непосредственные участники военных действий — Германия, Чехия — потеряли две трети населения. Когда, наконец-то, был заключен мир, люди не верили, что уже можно жить, не ожидая в любой момент прибытия чьих-то войск, грабящих и убивающих всех подряд. Люди вообще отвыкли жить в своих деревнях. «Волки жили в домах, а люди в чащах» — так пишет современник тех событий. На погребение не хватало ни рук, ни гробов, и далеко не всегда его даже пытались совершать.

Рассказы о пляшущих скелетах, подбрасывающих свои черепа, органично вписывались в канву жизни. Итак, изображение скелета, черепа становится привычным в европейском искусстве (да и не только европейском).

С другой стороны, череп - символ жизненной силы, заключенной в голове. Череп и кости, как наиболее стойко противостоящая тлению, в наименьшей степени поддающаяся разрушению органическая ткань, в большинстве древних культур издавна символизировали способность к телесному возрождению, жизненную энергию и силу духа, а не только устрашения, разрушения и смерти.

Череп и кости считались олицетворением воинской доблести, самопожертвования во имя Родины и веры в победу, а также защиту предков. В частности, славянский бог Ярила изображался с колосьями в правой руке и мертвой головой – в левой.

В современной символике Мёртвая голова продолжает оставаться военной эмблемой и используется подразделениями ряда государств. Также череп с костями часто используется наёмниками в различных конфликтах. Этот символ также используют некоторых современные неонацистские организации. У мотогонщиков (байкеров) череп считается символом, приносящим победу. А также символизирует защиту от смерти.

Изображение человеческого черепа часто используется в качестве предупреждающего знака о смертельной опасности, например, о токсичных материалах на химическом производстве, высоком напряжении электрического тока, в фармацевтике и так далее.

Обозначение опасного материала в системе информации о вредных материалах на производстве

Этикетка с надписью «Яд!», применявшаяся в советских аптеках в 1930-х годах

Крест схимнический или “Голгофа”

Череп с перекрещенными костями в русской культуре носит устойчивое именование «Адамова глава» (или голова).

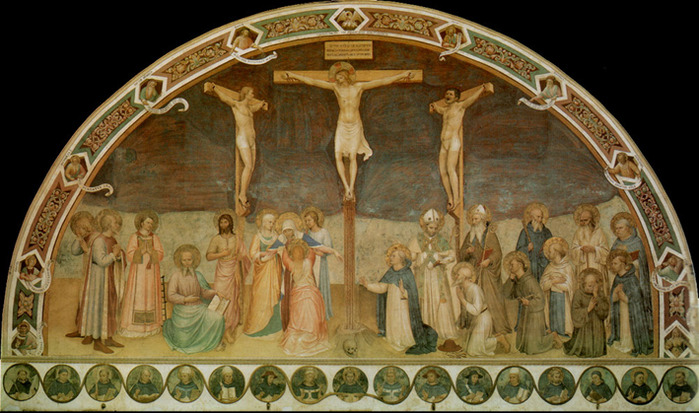

С XI-го века под нижней косой перекладиной восьмиконечного креста появляется символическое изображение головы Адама, погребенного по преданию на Голгофе, где и был распят Христос. Христианское богословие связало Голгофу с черепом Адама, оказавшимся прямо под крестом, чтобы кровь Христа, стекая на него, чудесным образом омыли его от грехов и в его лице все человечество от скверны греха (как это с пластической выразительностью изображено, например, на картине Беато Анджелико «Распятие со святыми Николаем и Франциском»).

К XVI-му веку на Руси около изображения Голгофы появляются следующие обозначения: “ М.Л.Р.Б.” — место лобное распят бысть, “ Г.Г.” — гора Голгофа, “ Г.А.” — глава Адамова. Буквы “ К” и “ Т” означают копие сотника Лонгина и трость с губкой, изображаемые вдоль креста.

Над средней перекладиной помещаются надписи: “ IС” “ ХС” — имя Иисуса Христа; а под ней: “НИКА” -Победитель; на титле или около нее надпись: “СНЪ” “БЖIЙ” — Сын Божий или аббревиатура “I.Н.Ц.И.” — Иисус Назорей Царь Иудейский; написание над титлой: “ЦРЬ” “СЛВЫ” — Царь Славы. На картинах Страшного суда зачастую изображались восставшие из своих могил скелеты.

Изображение черепа наносится на православную монашескую схиму.

Адамова глава на греческой монашеской схиме.

В христианстве череп символизирует тщету мирскую, смерть. Череп является атрибутом многих изображений христианских апостолов и святых, таких как апостол Павел, Мария Магдалина, Франциск Ассизский. Отшельники изображаются с черепом, что подчеркивает их размышления о смерти.

История военного использования символа.

Еще скифы и гунны возили у седел своих боевых коней головы убитых врагов. Солдаты многих армий мира могли забросить катапультой в лагерь врага чью-нибудь отрезанную голову: мол, с вами то же самое будет. Из черепа врага спокойно можно было изготовить чашу для вина.

Эмблема «мертвой головы» использовалась в британских, французских, финских, болгарских, венгерских, австрийских, итальянских и польских войсках, преимущественно в кавалерии, авиации, огнеметных, штурмовых и танковых частях, в частях особого назначения армии США и т.д.

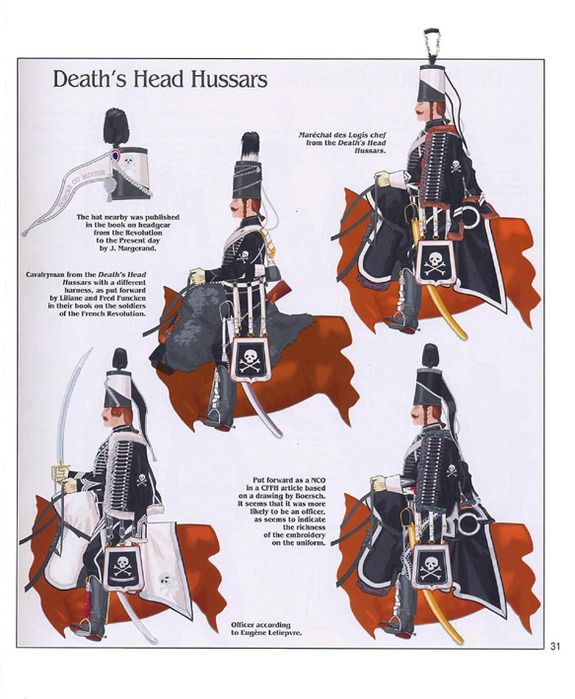

Изображение черепа с костями вошло в моду в армиях Европы одновременно с возникновением моды на романтизм в литературе, живописи и архитектуре – в XVIII веке. Причем сначала это была именно мода. Военные сами заказывали себе значки с черепами и вешали их на свои мундиры. Официально эти знаки были закреплены в военной форме позднее. На похоронах прусского короля Фридриха Вильгельма I Рыцарский зал его дворца был задрапирован полотнищами с вышитым серебряной нитью черепом без нижней челюсти и скрещенными костями, а затем в память об усопшем были сформированы два полка лейб-гусар, носивших эту же эмблему.

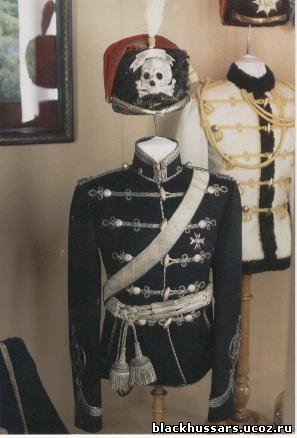

Прусские «гусары смерти» («Todeshusaren»)носили форму, которая состояла из черных доломана и ментика и черной же шапки-мирлитона (Fluegelmuetze) с серебряными черепом и костями, символизировавшими мистическое единство войны и смерти на поле битвы. С середины XVIII века символика смерти стала особенно популярной в армиях стран Западной Европы.

Отметим, что в основе этой воинской символики все тот же страх смерти. Украшая себя черепами, воины как бы берут смерть в союзники: пугают смертью врага, чтобы не бояться самим.

Прусский гусар

Мёртвая голова на германском военном головном уборе.

Прусский генерал-фельдмаршал Август фон Макензен.

Виктория-Луиза принцесса прусская.

Примерно в то же время символика «смерти-бессмертия» появилась в британской армии, а именно – в 17-м уланском полку, в память о генерале Вольфе, убитом в войне с французами в Квебеке в 1759 г.

В 1855 г., после самоубийственной атаки британской легкоконной бригады в Крыму под Балаклавой, истребленной огнем русской пехоты и артиллерии (и потому именуемой в британских военных анналах «атакой в долине Смерти»), эмблема «мертвой головы» получила дополнительное звучание. Череп и кости были наложены на скрещенные уланские пики, опирающиеся на ленту с надписью: «СМЕРТЬ ИЛИ СЛАВА». Через некоторое время пики были с эмблемы удалены.

После слияния 17-го полка с 21-м уланским в 1922 г. эмблема осталась прежней. В 1993 г. 17-й/21-й уланский полк был слит с 16-м/5-м Ея Величества Королевы уланским полком в Королевский Ея Величества Королевы уланский полк. Символика «смерти-бессмертия» сохранилась в полку по сей день.

Брунсвикский (Брауншвейгский) чёрный корпус (Чёрный легион, Чёрные брауншвейгцы) — название добровольческого корпуса в составе войск антинаполеоновской коалиции, сформированного князем Фридрихом Вильгельмом Брауншвейг-Вольфенбюттельским в 1809 году. Солдаты корпуса были одеты в чёрную униформу, а на головных уборах имелась нашивка в виде серебряной мёртвой головы. Добровольцев неофициально прозвали Чёрным легионом, а своим обычным названием корпус обязан успешной операции Фридриха Вильгельма, освободившего от французов в 1809 году Брауншвейг. Чёрный корпус в результате трудностей с восполнением потерь и снабжением был распущен в начале 1820-х годов.

Два наиболее распространенных типа «мертвой головы» - «прусский» (изображение человеческого черепа в пол-оборота и без нижней челюсти, наложенного на две скрещенные кости) и «брауншвейгский» (изображение черепа анфас, с нижней челюстью, над двумя скрещенными костями).

Брауншвейгская Мертвая голова

Джон Эверт Милле. Чёрный брауншвейгец

История Чёрного корпуса вдохновила английского художника Джона Эверта Милле на создание своей известной картины «Чёрный брауншвейгец» (1860), которой весьма восхищались современники. В качестве модели для картины позировала дочь Чарльза Диккенса.

«Мертвая голова» была эмблемой «гусар смерти» французских роялистов, боровшихся против революционного режима, в т.ч. в рядах российских войск, что, несомненно, повлияло, в частности, и на символику русского 5-го лейб-гвардии гусарского Александрийского полка («черных» или «бессмертных» гусар, как их называли).

В русской армии символика смерти появляется в 1812 году в одном из конных полков Петербургского ополчения, называвшемся Смертоносным или Бессмертным. На головных уборах чинов этой ополченческой части крепился все тот же серебряный череп над скрещенными костями. В заграничном походе против Наполеона русские гусары Александрийского полка стали подражать своим прусским товарищам, с которыми сражались бок о бок, и тоже с ног до головы увешались серебряными черепами.

Известен эпизод, когда прусский фельдмаршал Блюхер, перепутав из-за сходства формы русских «черных» гусар-александрийцев с прусскими «черными» лейб-гусарами подъехал к «александрийцам» и приветствовал их, как «гусар смерти». На это командир «александрийцев» князь Мадатов ответил Блюхеру, что они – не «гусары смерти», а «бессмертные гусары». С тех пор «черепа и кости» использовались «александрийцами» везде, где только было возможно – вплоть до посуды в Офицерском собрании и фонарей в виде черепов на нем же.

Но официально герб на головных уборах в виде черепа и костей был установлен для «александрийцев» Николаем II лишь в начале ХХ в. В 1907 году в Российской Императорской Армии были восcтановлены виды кавалерии и исторические названия полков. Также была введена традиционная униформа. 5 марта 1914 года, вместо герба на шапке было приказано носить «Мёртвую Голову». С тех пор череп и кости украшали меховые шапки и нагрудные полковые знаки «александрийцев» на законных основаниях.

Знак 5-го Гусарского Александрийского Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка.

Это чёрный Мальтийский крест (в память о царствовании Павла I, когда Полк был переименован в гусарский) с белым ободом по краю. На лучах креста гусарские узлы, в центре "Адамова голова". Для изготовления офицерских знаков могли использовать серебро, "Адамова голова" иногда делалась из кости. Солдатский знак некрашеный, белого металла. "Голова" была или рисованной белой краской, или накладной металлической.

Униформа Александрийского Гусарского полка в 1914

«Баклановский значок»

Командиру 17-го Донского казачьего полка генералу Бакланову черный шелковый значок с вышитой серебром «адамовой головой» и надписью «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь» прислали в подарок монахини Новоиерусалимского монастыря. Генерал с удовольствием прикрепил значок к своему мундиру: он понимал, что на незнакомых с христианской символикой горцев Кавказа, которым противостоял его полк, этот значок будет наводить ужас. (Т.Н. Шевяков. «Символика смерти и бессмертия в армиях Европы», «Гербовед» №57/3 за 2002 г., Москва).

В русской армии периода Первой мировой войны эмблема «Адамовой головы» использовалась в русской военной авиации. Было принято решение установить, в качестве дополнительной награды, или знака отличия, для лётчиков, сбивавших вражеские аэропланы, георгиевскую планку, на которой черепами со скрещенными костями отмечать число уничтоженных самолетов: золотыми черепами — десятки, серебряными черепами — единицы. Многие из подобных проектов воплотились в жизнь, сохранились подобные знаки, равно как и другие, в форме «мёртвой головы», наложенной на пропеллер самолета.

Разложение армии началось задолго до Февральской революции. Военные неудачи 1915 г. и усиливавшееся недовольство населения продолжавшейся войной привели к массовому дезертирству. Нарастало неповиновение приказам, иногда доходившее до мятежей

Но центром зарождения «ударничества» в мае 1917 года стал Юго-Западный фронт. В армиях фронта начали возникать различные добровольческие отдельные части.

Проходивший съезд солдатских депутатов фронта в мае 1917 года по ходатайству Брусилова принял положительную резолюцию о создании «добровольческих частей».

В безуспешных попытках избежать военной катастрофы начали создаваться «ударные части», «части смерти», «революционные батальоны» и даже «отряды добровольцев из увечных воинов», призванные своим примером воодушевить остальные, менее стойкие войска, разлагавшиеся красными агитаторами и тем самым удержать фронт от распада.

Наибольшей известности среди них достигли, пожалуй, Корниловский ударный полк (в ходе гражданской войны выросший до размеров дивизии и послуживший костяком белой Добровольческой Армии – позднее «Вооруженных Сил Юга России») и «Женская боевая команда (позднее – батальон) смерти Марии Бочкаревой», защищавшая от большевиков Зимний дворец в октябре 1917 г, но были и многие другие аналогичные части, не менее самоотверженно дравшиеся за историческую Россию на полях гражданской войны.

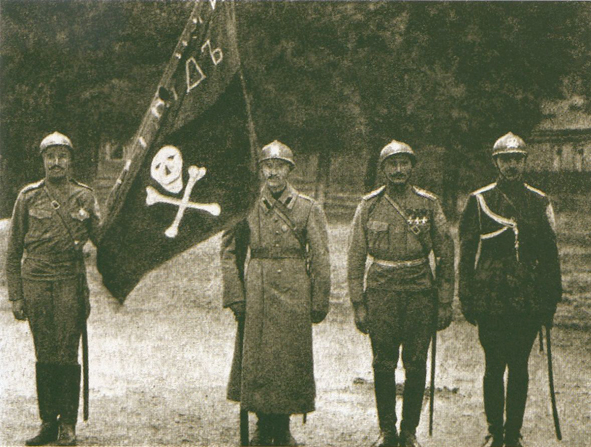

Первоначально добровольческие формирования не только не имели единой формы, но даже назывались по разному: «ударные батальоны», «дружины смерти», «батальоны смерти». Вместо кокарды на фуражках они носили «адамову голову» — изображение черепа сo скрещёнными костями (несколько позднее кости были заменены мечами). Эту же эмблему стали изображать на знамёнах этих частей. Постепенно форменные знаки, возникшие на Юго-Западном фронте, распространились приказами Главковерха Брусилова во всей Русской армии. Были разработаны проекты наград, в оформлении которых также присутствовала «адамова голова» со скрещёнными костями.

Этот символ использовался и в ударных частях русской армии в период революции 1917 года для награждения которых летом 1917 года был даже учреждён особый знак в виде черепа с костями на чёрно-красной ленте.

Заказ на изготовление знаков «адамовых голов» получила московская фабрика металлических изделий Василия Ксенофонтовича Збука. «Адамовы головы» выпускались двух видов — офицерские из меди и солдатские из жести. Заказано было 25 тыс. офицерских значков и 300 тыс. солдатских. Из-за нехватки металла фабрика испытывала трудности с исполнением заказа. В революционную эпоху невозможно было обеспечить части фирменными знаками отличия или даже соблюдать полное единообразие в них. Так что искажения введённых приказом Главковерха знаков отличий были скорее правилами, чем исключениями.

В 9-й армии удалённого от России Румынского фронта чины батальонов смерти носили на руках повязку из красной материи «в знак борьбы за закрепление достигнутой свободы» с нарисованной на ней белой краской адамовой головой с двумя костями «в знак готовности идти на верную смерть за счастье и свободу Родины».

Знак Корниловского ударного полка

На погонах, фуражках, папахах, жетонах и нарукавных щитках, наградах, знаменах и нагрудных знаках корниловцев, анненковцев, дроздовцев, бойцов Западной Добровольческой Армии генерала князя Авалова-Бермондта, отрядов атамана Булак-Балаховича, донских казаков-гундоровцев, Железной бригады Чехословацкого Корпуса, Сибирской штурмовой бригады и многих других непременно присутствовала «адамова голова» как символ смерти и воскресения, причем та же самая идея нередко выражалась и черно-белой цветовой «схимнической» гаммой формы белогвардейских частей (как бы подчеркивая этот свой «крестоносно-монашеский» характер белые воины нередко использовали в своей символике белый православный или мальтийский «рыцарский» крест.).

Характерно, что белые сочетали в своей символике «череп и кости» с выражением готовности умереть, если надо, самим ради спасения родины (на украшенном «мёртвой головой» знамени «Царскосельского батальона смерти» так и было написано: «Лучше смерть, чем гибель Родины»), а нередко —- и с ликом Христа Спасителя (как на знамени «Женского батальона смерти» Марии Бочкаревой).

Знамёнщик, ассистенты и адъютант Ударного отряда 8-й Армии (позже «Корниловского») поручик князь Ухтомский, 1917 г. (РГАКФД). На касках — череп со скрещёнными костями; на рукавах — синяя полковая нашивка.

Проект погона рядового Ударного отряда 8-й Армии (позже «Корниловского»). Разрабатывался капитаном М. О. Неженцевым.

Знамя одной из «частей смерти».

Знаки, установленные Временным правительством:

верхний ряд (слева направо) — нарукавный знак, погоны нарукавные нашивки командиров (с завитком) и их помощников (без завитка) «революционных батальонов волонтёров тыла»;

средний ряд — погон ударного женского батальона смерти Марии Бочкарёвой, погон отряда добровольцев-инвалидов, погон Ревельского отряда добровольцев (из моряков), знак беженцев из австрийского плена, шевроны за пребывание на фронте (каждый за 6 месяцев);

нижний ряд — знаки для «батальонов смерти» — шеврон и «Адамова голова» (данная форма «головы» утверждена Приказом № 578 от 08.07.1917 до этого «голову» не увенчивал венок, а вместо мечей под «головой» располагались скрещённые кости).

В то же время на большевистских знаменах «мёртвая голова» всегда присутствовала в сочетании с непременными призывами убить кого-то другого («мировую буржуазию», «врагов трудового народа», «контрреволюционеров», «прихвостней старого режима»). Бойцы красной армии использовали символику смерти исключительно как обещание смерти врагу.

Советский писатель Артем Веселый, описывая революционный разгул в книге «Россия, кровью умытая», писал: «В станицу отряд входил под черным знаменем, на котором светлыми шелками были вытканы скрещенные кости, череп, восходящее – похожее на петушиный гребешок – солнце и большими глазастыми буквами грозные слова: «СПАСЕНЬЯ НЕТ. КАПИТАЛ ДОЛЖЕН ПОГИБНУТЬ».

После выстрелов в Ленина осенью 1918 г. ЧК развернула «красный террор» под знаком черепа с костями (сохранилась фотография демонстрации петроградских чекистов под лозунгом: «Смерть буржуазии и ее прихвостням, да здравствует красный террор!»).

Описывая попытки одесского чекиста вербовать пленных офицеров на советскую службу, старшина Украинской Галицийской Армии Ярич-Запильский подчеркивал: »…У него на отвороте тужурки золотой человеческий череп с двумя костями. Это – знак чрезвычайки».

На знамени «анархо-коммунистов» батьки Махно, красовались также «мертвая голова» и надпись «Смерть всiм, хто на пиришкодi добутья вiльностi трудовому люду».

Последними, кто, продолжая традицию Бакланова, носил «череп и кости» на полях боев (правда, уже второй мировой войны, которая, однако, воспринималась ими, прежде всего, как продолжение войны гражданской), были «белые казаки» 1-й Казачьей Кавалерийской дивизии, позднее ХV Казачьего Кавалерийского Корпуса генерала Гельмута фон Паннвица и многих других казачьих частей и подразделений в составе германского вермахта.

Гельмут фон Паннвиц (1898—1947) — германский военный деятель, кавалерист, участник Первойи Второй мировых войн, Верховный Походный АтаманКазачьего Стана, группенфюрерСС, генерал-лейтенант войск СС. Рыцарь иоаннит.

Гельмут фон Паннвиц, произведенный в апреле 1942 г. в полковники, знал, что казаки со времени гражданской войны в России всегда оставались ядром всех антибольшевистских формирований, за что неоднократно подвергаясь репрессиям. Вступление германских войск на казачьи земли по Дону, Кубани и Тереку приветствовалось частью населения как приход освободителей, и что часть казаков были готовы к продолжению вооруженной борьбы с большевиками.

Гельмут фон Паннвиц успешно командовал войсками в ходе отражения советского наступления на Северном Кавказе зимой 1942—1943 г. «Боевая группа фон Паннвица», в которую входили конные и пешие казачьи подразделения, танковый отряд, румынская кавалерийская бригада, румынская батарея моторизованной тяжелой артиллерии, отдельные тыловые и обозные части и несколько зенитных орудий, начиная с 15 ноября 1942 года уничтожила северо-восточнее Котельникова прорвавшую фронт 61-ю советскую дивизию, затем 81-ю советскую кавалерийскую дивизию под Котельниками, и, наконец, советскую стрелковую дивизию (под Пименом Чёрным/Небыковым). За эту операцию Гельмут фон Паннвиц 23 декабря 1942 года получил «Дубовые листья» к Рыцарскому кресту (№ 167) и высший румынский военный орден Михая Храброго.

В марте 1943 года Гельмут фон Паннвиц в местечке Милау (Млаве) возглавляет 1-ю Казачью Кавалерийскую дивизию, сформированную из казачьих подразделений, преданных германским военным частям. Казачья дивизия под его командованием была развёрнута в XV-й Казачий Кавалерийский Корпус СС. В 1945 годабыл избран Всеказачьим Кругом в Вировитице Верховным Походным Атаманом «Казачьего стана».

К концу войны Корпус численностью более 20 00 штыков и сабель занимал позиции на южном берегу р. Дравы. Чтобы не допустить пленения казаков советскими войсками, Фон Паннвиц организует прорыв корпуса в Каринтию, входившую в британскую оккупационную зону. 9 мая 1945 года казачьи части вошли в Каринтии в соприкосновение с британской 11-й танковой дивизией. 11 мая в присутствии британских офицеров, принял парад Донского казачьего полка, после чего казаки сложили оружие.

Выдачи Паннвица как военного преступника требовали СССР и Югославия. После того, как союзники начали передачу СССРтысячи казаков и членов их семей в Лиенце, фон Паннвиц вместе с другими германскими офицерами корпуса был выдан СССР.

В 1947 годувместе с другими генералами Казачьего Стана казнён (повешен) по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР15-16 января 1947на основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

В 1998 годуфон Паннвицу, А. Г. Шкуро, П. Н. Краснову, Султан-Гирею Клычу, Т. Н. Домановуи др. в Москвебыл установлен памятник под названием «Воинам русского общевоинского союза, русского корпуса, казачьего стана, казакам 15 кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество»[у храма Всех Святых. 8 мая 2007 года, в преддверии Дня Победы, мраморная плита была разбита.

Вот как описывает форму казаков корпуса Паннвица Вольфганг Акунов: « В конном строю застыли лейб-конвойцы в темно-синих черкесках с алыми башлыками, донские, кубанские, терские и сибирские казаки с красными, синими и желтыми лампасами, со знаками Ледяного похода, с Георгиевскими и Железными крестами, золотыми, серебряными и бронзовыми знаками за храбрость на груди, заслуженными отнюдь не за «участие в карательных акциях», а за отвагу в боях с большевизмом, в лихо сдвинутых набекрень папахах и кубанках, с развевающимися на теплом летнем ветру чубами, обнаженными шашками салютуя праху своих атаманов. Трепещут эскадронные значки и казачьи знамена — сине-красно-желтые донские, сине-красные кубанские, черно-голубые терские, желто-синие сибирские а впереди — значок командующего, черное «баклановское» знамя с «адамовой головой» — белым черепом, скрещенными костями и заключительными словами Православного Символа Веры: «ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И ЖИЗНИ БУДУЩЕГО ВЕКА. АМИНЬ».

Источник : http://vision7.ru

|